1. 再生可能エネルギー主力電源化

再生可能エネルギーは、原子力に依存しないエネルギー転換の大きな柱の一つである。また、新しい産業として巨大な雇用を生み出し、世界各国の経済を牽引する強力なエンジンとなっている。再生可能エネルギーの発電コストは劇的に低下しており、化石燃料による発電コストと同程度またはより安い水準まで下落している。蓄電池のコスト低減も著しい。しかし、日本は、多種多量の再生可能エネルギー資源に恵まれているものの、このような世界の潮流に乗れておらず、実際には乗ろうともしていない。すなわち、政府がかかげる「再生可能エネルギーの主力電源化」は実体が伴っていない。したがって、日本も再生可能エネルギーによる経済成長の果実を享受し、かつ地域分散型の導入で地域経済もそのメリットを得られるよう、再生可能エネルギーの導入目標として、電力供給における再生可能エネルギー比率2030 年 40%以上、2050 年 100%を設定し、そのために必要な政策を実施する。

<解説>

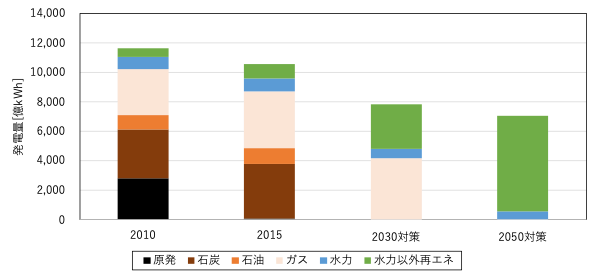

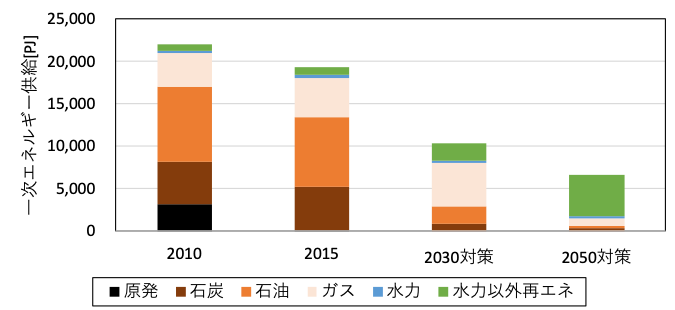

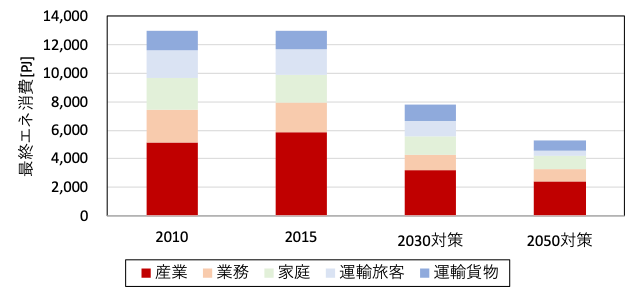

エネルギー転換戦略(上図対策シナリオ)によって、2030 年に再エネ 44%、脱石炭脱石油、電力消費 30%削減(2010 年比)が可能となる。また、2050 年には、再エネ 100%、電力消費 40% 削減が可能となる。なお、発電は概数であり、再エネ 100%の場合は需給調整などで多めに発電する必要がある。詳細は、本稿の資料編を参照のこと。

<解説>

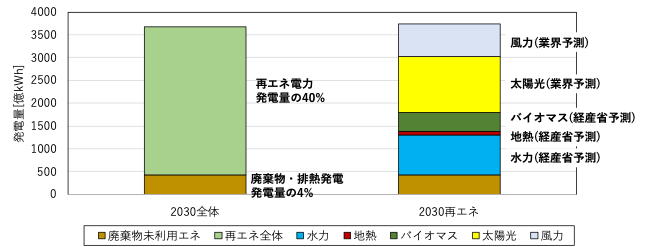

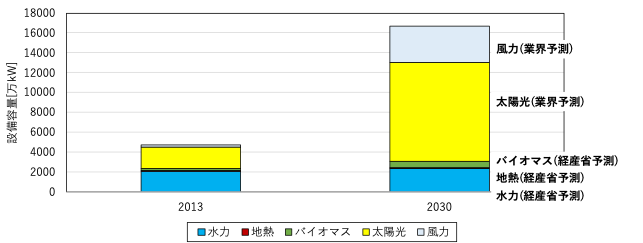

風力は風力発電協会予測、太陽光は太陽光発電協会予測、水力・地熱・バイオマスは総合資源エネルギー調査会「長期エネルギー需給見通し」想定値をそれぞれ用いている。詳細は、本稿の資料編を参照のこと。

<解説>

風力は風力発電協会予測、太陽光は太陽光発電協会予測、水力・地熱・バイオマスは総合資源エネルギー調査会「長期エネルギー需給見通し」想定値をそれぞれ用いている。詳細は、本稿の資料編を参照のこと。

具体的政策

① 再生可能エネルギーの優先接続のための法整備

- 再生可能エネルギーの優先接続、優先給電を、FIT 法改正などによって法制上明確にする。

② 所有権分離を前提とした送電会社の独立を実現、国策としての電力送電網の整備

- 系統整備を進め、運用ルールを抜本的に改める。再生可能エネルギーを差別せず、脱原発・脱 炭素を円滑・合理的に推進する。

- 電力系統設備の計画的な整備、効率的な全国一体の運用のために、所有権分離を前提とした送電会社の独立を実現する。再生可能エネルギーの大量導入を実現するため、電力会社任せにせずに国策として、再生可能エネルギー事業者に対する不公平な負担にならないように、地域内配電網・地域間連系線整備を新たな社会インフラ構築として進め る。

- 地域内・地域間連系線運用ルールを抜本的に見直し、再生可能エネルギー優先給電、メリット・オーダー*3をルール化、大規模電源の空押さえを禁止する。

- 送配電分離については、自治体や多様な参加者の参画などを視野に入れ、従来の「一方 通行」から「双方向・多方向」の電力流通を想定した制度設計を実施し、地域間のエネルギー融通が可能となる仕組みを確立する。

③ 固定価格買取制度(FIT)の運用の見直し

- よりきめ細かな買取価格区分設定(規模別条件別価格設定など)、設備認定の運用の見直しなど、再生可能エネルギーの拡大の趣旨に沿った制度改正を行う。

④ 電力市場の拡大活性化

- 電力システムのデジタル化を進め、電力市場を拡大活性化し、市場メカニズムによる需給コントロールを実現する。

- 送配電分野における大手電力会社の不当な影響力を排除し、託送料金の透明化・合理化を実現する。多様な特色のある電力小売会社(新電力)の参入を促す。

⑤ 建築物への再生可能エネルギー設備の設置義務化

- あらゆる建物の新築・大規模改修の際に、太陽光パネル・太陽熱温水器など再生可能エネルギー設備導入の早期義務化をめざす。

⑥ 電力購入に当たっての消費者への情報開示の徹底

- 消費者への電力小売における電源構成表示を義務化する。それらによって、電力自由化を受けて消費者が的確に電力会社を選択・購入できるような市場の環境整備を進める。

- 第三者機関による市場の監視を徹底する。

⑦ ポスト FIT の新しい自家消費、自立分散ネットワーク型システムの実現

- 再生可能エネルギー電力固定価格買取制度(FIT)後をにらみ、自家消費型、自立分散ネットワーク型の発電給電システムの導入を促進する。

- 技術革新の進む蓄電システムやデジタル技術(VPP 仮想発電蓄電所など)などとの融合による自立型システムの構築を進める。

- FIT の買取期間が終了した電源についても、その価値が社会に還元されるように、新たな電力販売ルールとその管理体制を確立する。

⑧ 電力システムのデジタル化、高度化の実現

- 爆発的に進化を遂げている IoT、AI 等の技術を活用し電力システムのデジタル化を実現、需給コントロールを高度化する。省エネ、再生可能エネルギー発電、蓄電システムの組み合わせによる発電給電のベストミックスを実現する。

- VPP(バーチャル・パワー・プラント)*4を普及させる。

⑨ コミュニティ・パワー(地域主導再生可能エネルギー)の普及拡大

- コミュニティ・パワー(地域主導再生可能エネルギー)の普及は、地域における経済循環を生み、地域の自立的発展に繋がる。地域に存在する自然エネルギー資源は様々であり、地域の特性を活かした再生可能エネルギーの開発を進め、地域の中小企業、地方自治体、市民組織等が活躍する地域再生、活性化を実現する。

⑩ 自治体主導の再生可能エネルギー事業の推進(日本版シュタットベルケ)

- 各自治体がその域内で消費する電力のできるだけ大きな割合を、自らの地域の再生可能エネルギーでまかなう取組を加速化する。たとえば、電力事業収益を公共交通事業、上下水道事業など設備更新を含むインフラ事業にもまわすことが出来るようにすることで地方自治体の経営の安定化、サービス向上を実現する(日本版シュタットベルケの推 進)。

⑪ 農山漁村活性化のための再生可能エネルギー活用の推進

- 農山漁村や過疎地域を再生可能エネルギーにより活性化する取組を推進する。農林漁業とエネルギー事業の融合、エネルギー兼業を実現する。そのためにソーラー・シェアリング、小水力発電、バイオマス発電、風力発電等の利用拡大のための制度と技術の確立を目指す。

⑫ 環境調和の地熱利用の拡大

- 世界第 3 位の地熱大国である日本の特性を活かして、地熱の利用を拡大する。比較的低温でも発電できるバイナリー発電を活用し、温泉利用と調和のとれた地熱発電を普及させる。

- 発電と合わせて熱の直接利用も広げ、地熱を有効に使い尽くすカスケード利用を推進する。

- 国の責任で地熱に関わる情報収集・分析を進め、データに基づいた効果的効率的な持続可能な地熱利用計画立案、環境保全のためのゾーニング実施、地域合意形成を支援す る。

⑬ 再生可能エネルギーの利用拡大と自然環境の保全との両立

- 日本では制度未整備によりメガソーラーなどの森林伐採・自然破壊が問題になってい る。こうした乱開発再生可能エネルギーを防止し、再生可能エネルギーの利用拡大と自然環境の保全との両立を目指す。

- 土地利用のゾーニング、再生可能エネルギーに関する環境影響評価ルールの確立、地方自治体の権限強化などを通して、再生可能エネルギーの乱開発による環境破壊を未然に防止する。また、太陽光パネル等の再生可能エネルギー機材のリサイクルを促進する。

⑭ 再生可能エネルギー温熱利用拡大政策

- 太陽熱利用や地中熱利用など再生可能エネルギー温熱利用を拡大する。新築の際の義務化や改修時の支援を行いつつ、2050 年までに家庭やオフィスなどの温熱利用及び工場の暖房・給湯等の温熱利用を 100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す。後述のように、国・自治体施設は率先導入し、地域での導入のモデルにする。

- エネルギー的に非効率な電気暖房(ヒートポンプを除く)の製造・販売の制限、室内空気環境を汚染する石油等の室内直接燃焼暖房の制限と同時に、高効率・クリーンな暖 房・給湯機器システムの普及を図る。

⑮ 事業所単位の再生可能エネルギー利用の拡大

- 大口事業所のエネルギー需給の報告・開示を義務化する。そのために、有価証券報告書記載義務で企業単位、事業所単位の再生可能エネルギー熱利用割合の「見える化」、不動産表示義務などで建物の再生可能エネルギー利用割合の「見える化」などを実施す る。

- 国・自治体は各種調達で優良省エネ事業者を優先する。

⑯ 国・自治体施設の早期再生可能エネルギー100%化

- 国・自治体施設は、電気については 2030 年までに、温熱は 2050 年までに再生可能エネルギー100%を目指し、それを自らの地域の再生可能エネルギーでまかなうことで地域の企業・家庭の見本とする。

⑰ 水素エネルギー利用

- 太陽光発電や風力発電からの水素製造で、熱利用や運輸燃料の脱炭素に貢献する。再生可能エネルギー以外の水素利用は行わない。

⑱ 融資制度の導入

- 再生可能エネルギー電力・熱利用は、投資回収可能なものでも、初期投資が障壁にな り、家庭や中小企業・地元主体で設備導入が進まないことがある。そこで、事業性が明確なものについては国・自治体と民間金融とりわけ地域金融が協力し、簡易審査で「持ち出しなし」で設備導入し、売電収入や光熱費削減で返済する制度を整備する *5。

2. エネルギー効率化(省エネ)

エネルギー効率化(省エネ)は脱原発・脱炭素の大きな柱の一つ であり、エネルギー転換にとって最重要とも言える。また、エネ ルギー効率化は光熱費の低減など「利益を生み出す」ものであり、生活レベルの向上、雇用拡大、経済成長にも大きく貢献する。日 本には、我慢に頼らない、大きな省エネのポテンシャルがあり、 省エネ技術の進展と現有施設老朽化の両面でポテンシャルは拡 大している。しかし、具体的な目標も政策もない現状では、この ようなポテンシャルは永遠にポテンシャルのままで終わる。し たがって、目標として、2030 年に 2010 年比年間電力需要の 30% 削減を目指す(資料編参照のこと)。また、熱利用と運輸燃料を 含む国全体の最終エネルギー消費を 2030 年に 2010 年比で 30% 削減を目指し、そのために必要な政策を実施する。

<解説>

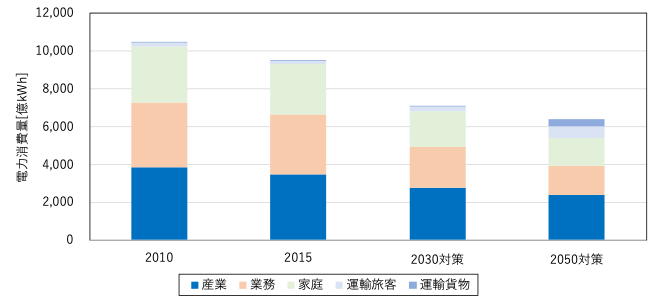

エネルギー転換戦略(上図対策シナリオ)によって、2030 年に電力消費 30%削減(2010 年比)、2050 年に電力消費 40%削減(2010 年比)がそれぞれ可能となる。なお、2030 年に長期エネルギー需給見通しの政府シナリオにあるような大きな電力シフト(電力需要増 加)があり、かつ電気自動車導入、鉄鋼電炉導入があったとしても、2050 年に電力消費 40%削減(2010 年比)は可能である。詳細は、本稿の資料編を参照のこと。

<エネルギー効率化に関する全体的解説>

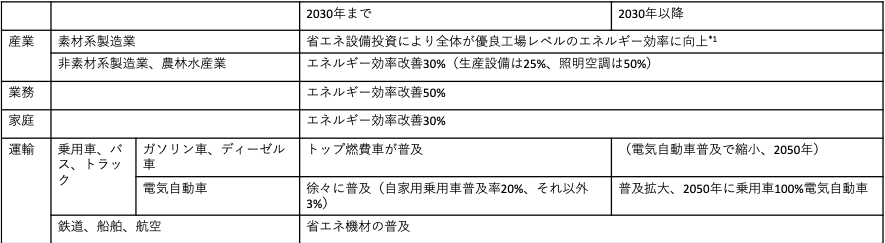

エネルギー転換戦略(上図対策シナリオ)では、エネルギー効率化に関して以下のような前提をおいている。

省エネ:既存技術普及のみ。新技術は基本的に使わない(商業化間近の電気自動車技術のみ)。

電化:電気自動車乗用車 2050 年 100%、トラック 50%。高炉割合 80%→30%、電炉割合20%→70%。中温熱領域で電化(産業)。

再エネ導入と燃料転換:再エネ電力割合:2030 年 44%、2050 年 100%。再エネを低温熱利用に導入し、2050 年には低温熱再エネ 100%。ただし、中高温熱と運輸燃料には再エネは導入しない。原子力は使わない。

活動量:素材生産量、旅客・貨物輸送量が 2030 年まで需給見通し通り。それ以降は人口比で減少。

表 1 各部門の省エネ対策概要

具体的政策

① 国および都道府県・市町村の省エネ目標の設定

- 都道府県・市町村は具体的な省エネルギー目標・計画を策定する。国は、その策定を支援し、実効的な対策の知見などを提供する。

② 建物の断熱化、ゼロ・エネルギー住宅の拡大

- 国交省が新築時断熱規制導入をやめた 300m2 未満の住宅・建築物を含め、すべての新築・建材に対して断熱規制・エネルギー性能の表示義務を導入し、段階的に強化することで、ゼロ・エミッション建物を普及する。2030 年から新築はゼロ・エネルギーを最低限義務づけ、余剰エネルギーを、いわゆるプロシューマー(prosumer)として外部に売却するエネルギー・プラス住宅を拡大する。

- 長期にわたって使用される住宅・ビル等の断熱改修を段階的に進め、2050 年の段階で使用されているすべての建物を改修済みの建物とする。

- 2025 年以降に新築されるすべての公共施設について、ゼロ・エネルギー化を義務づける。また、2035 年までに、供用するすべての公共施設について、ゼロ・エネルギー化を義務づけ、エネルギー・プラス建築物を拡大する。

③ 機器の省エネ

- 高効率機器への切り替えを全面的に推進する。汎用的機器は工業用・業務用を含め、省エネ法トップランナー規制の対象にし、定期的に規制値を修正する。

- 著しく古いものや形式的に浪費型のものなど、特に効率の悪い機器 6は、2025 年から製造・輸入・販売・リースなどを禁止する。

④ 事業所単位の省エネ

- 業種ごとのエネルギー効率目標を定める。またエネルギー効率、生産量・床面積あたりCO2 排出量を事業所ごとに公表、小規模施設はランク分けを示し *7、今後の対策に資する。

- 自治体施設は断熱建築・省エネ機器更新改修を行い、同種施設における省エネトップランナーとする。エネルギー効率情報データを公表し、地域のモデルとする。

- 国・自治体は各種調達で優良省エネ事業者を優先する。

⑤ 省エネ情報の提供

- 建物、機器のエネルギー効率情報を公的に提供する。工場やオフィス等は業種毎に情報を収集し、わかりやすいエネルギー効率情報を公表する。業種毎の優良事業所は地域の模範として公表する。

- 各市町村に専門化を派遣し、地域の企業や家庭が断熱建築、省エネ機器更新改修を行うにあたってのエネルギーアドバイスや省エネ診断を行う。

⑥ エネルギー情報の共有

- 都道府県、市区町村が地域のエネルギー需給、温暖化対策、再生可能エネルギー普及、省エネ対策などを把握するため、地域のエネルギー情報の共有を行う。

- エネルギー供給事業者は当該地域への供給量を都道府県、市区町村に報告する。国は大規模事業者のエネルギー消費量、温室効果ガス排出量およびその関連で得た情報を当該都道府県、市区町村に報告する。

- 都道府県も当該地域の大規模事業者のエネルギー消費量、温室効果ガス排出量およびその関連で得た情報を当該市区町村に報告する。

⑦ 温熱利用の効率化と再エネ熱利用の普及拡大

- 温熱利用の効率化を目指し、ニーズに合わせて発電と温熱利用のベストミックスを実現する。そのために、熱電併給(コジェネレーション)の導入、温熱エネルギーの面的利用(第 4 世代地域熱供給等)など温熱エネルギーの効率的な利用を盛り込んだ都市計画を立案し実現する。

- 温熱利用効率化と並行し、太陽熱、地中熱、ヒートポンプなど再エネ熱利用の普及拡大を図る。

⑧ デマンドサイド・マネジメントおよびデマンド・レスポンスの実施

- エネルギーの供給側が需要側と協調して、電力などのエネルギーの使い方を社会的に望ましい形に誘導する制度としてデマンドサイド・マネジメント(Demand-Side Management)がある。日本では、その一形態としてデマンド・レスポンス(Demand Response)が、2011 年の震災以降の電力供給不足の中で新しい節電方法として注目されている。

- 太陽光発電が需要を超えて発電するのを有効利用することが重要である。そのために、デマンド・レスポンスとして、深夜電力使用機器利用の昼間時間へのシフトなど需要側の消費エネルギー時間のシフトを促す。

- 電力小売会社には政策で当該料金設定を促し、デマンド・レスポンスとして蓄熱機器・電気自動車等の消費時間シフトが容易な製造事業者には柔軟なシフトが可能な製品提供とシステム構築を促す。

⑨ 中小企業・家庭への省エネ設備投資融資制度

- 断熱建築・省エネ機器は投資回収可能なものでも初期投資が障壁になり、家庭や中小企業で設備導入が進まないことがある。そこで、事業性が明確なものについては国・自治体と民間金融、特に地域金融が協力し、例えば、簡易審査で、「持ち出しなし」で設備導入し、光熱費削減で返済するような制度を整備する。

⑩ 交通分野のゼロ・エミッション化

- 再生可能エネルギー電力利用の電気自動車などゼロエミッション車の普及を拡大する。電気自動車等の導入拡大目標を新車割合、保有車割合で策定導入する。また 2030 年には自家用乗用車については保有車のゼロエミッション車割合を 30%とし、2050 年までに100%とする。

- 公用車は 2025 年までに電気自動車リースに切り替える。その使用エネルギーも再生可能エネルギー電力等に切り替え、ゼロ・エミッション車として地域の模範とする。

- 国・自治体は各種発送・調達でゼロ・エミッション車、共同輸配送車及びそれを利用する事業者を優先する。

- 交通分野における水素活用に関しては、経済性や社会的受容性を考慮する。

3. 原発ゼロ、福島第一原発事故収束

ひとたび原発事故が発生すれば、国家存亡の危機をもたらす。2011 年の東京電力福島第一原発事故は、東京を含む東日本が壊滅する可能性すらあった。国は、福島第一原発事故に対する根本的な反省と、その教訓を踏まえて、原発や石炭火力に頼ったエネルギー経済社会システムを抜本的に改革する必要がある。そのため、ただちに原発依存度をゼロにし、その代わり再生可能エネルギーおよびエネルギー効率化(省エネ)に基づくエネルギー経済産業社会システムを早急に構築することが必要である。最近の再生可能エネルギーのコスト低減などを考慮すると、そのような社会システムの方が、安全性、安全保障、経済合理性、環境負荷低減などのすべての面で優れている。温暖化対策に関しても、原発は必要ではない。

具体的政策

① 「原発ゼロ基本法」に基づく一日も早い原発ゼロの実現

- 「原発ゼロ基本法」(原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案)の早期成立を目指す。原子力基本法は改廃する。全原発を速やかに停止し、再稼働は行わない。全ての原発の廃炉を決定する。原発の新増設(建設中、計画中および小型原発を含む)は中止する。

- 核燃料サイクル事業は即時中止し撤退する。

- 原発輸出は資機材の輸出を含め、行わない。

- 政府は「原発ゼロ・エネルギー転換基本計画」を策定し、脱原発を計画的に推進する。

② 原発ゼロにむけた原子力行政組織の新設・再編

- 「原発ゼロ・エネルギー転換」の基本戦略を策定、推進のため、内閣に原発ゼロ・エネルギー転換推進本部を設置する。

- 原発ゼロ・エネルギー転換推進本部の下で、脱原発、核燃料サイクル事業撤退後の使用済み核燃料、放射性廃棄物の保管、最終処分について検討し、5 年間の期限をもってこれらの取り扱いに関する基本方針を確定する。下部機関として技術、法律、会計、経 済、倫理等各方面の専門家によって構成される専門委員会を設置、技術調査、関係自治体・住民へのヒアリング、討論型世論調査、海外関係国との調整などを実施し、調査会の議論をサポートする。

- 原発ゼロ・エネルギー転換にあたっては立地自治体との調整、核燃料サイクル事業の撤退にあたっては、青森県などとのこれまでの経緯および取り決めに関する調整やプルトニウム保有に関する国際的な調整などが必要となる。これらの課題については「原子力バックエンド問題調査会」で慎重に審議し、必要な合意形成を実現する。

- 原子力委員会の目的を原子力利用推進から原子力発電事業からの撤退、放射性廃棄物の管理処分に関する基本計画の立案とその実施状況の監督に変更する。

③ 東京電力福島第一原発事故の原因徹底究明と責任の明確化

- 東京電力福島第一原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)を復活させ、事故原因の 徹底究明、事故に対する責任の明確化に取り組む。その上で関係者の処分も含め、原発事故の責任問題に一定の区切りを付ける。

- 東京電力グループ(東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力フュエル&パワー、東京電力エナジーパートナー、その他グループ会社)は福島第一原発事故の責任を取って解体するものとする。必要に応じて国有化、売却などをおこない、その利益は福島第一原発事故処理(損害賠償を含む)に充当する。

- 福島第一原発事故の処理、損害賠償などに伴う東京電力グループの負う債務は、国有化と売却により最小化を目指すとともに、東京電力グループの中長期の固定負債(とくに原発事故後に実行された融資)については、金融機関による債券放棄を前提とする。

④ 原発事故の収束、原発事故被災者支援の取組の見直しと強化

- 原発事故の一刻も早い収束、被災者への責任ある対応を徹底するため、被災者に対する賠償・支援を国主導で実施する。

- 廃炉措置は新設する「原子力廃止措置機構(仮称)」(後述)、被災者に対する賠償・支援は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」を、賠償・支援を行う「原子力損害賠償機構」に改組する。

- 国は新体制のもと、次の課題に関するこれまでの対応についての検証を早急に実施し、今後の対応計画を立て、その遂行に全力をつくす。

- 被災者の健康被害に関するフォローの徹底(被災者の希望に応じた健康診断の実施と情 報の適正管理、健康被害の早期認定と補償の実施)

- 健康被害、被ばくに関する情報の適正管理、原発事故の影響の科学的解明

- 被災者の生活再建支援の継続的な実施(区域外避難者も含めた被災者の希望と生活実 態に即した経済支援を含む総合的な支援の継続)

- 廃炉作業の計画の見直しと工程管理の徹底(石棺方式も含めた廃炉措置の抜本的見直 し、厳しい現実に対応した計画の立案)

- 汚染水対策(増え続ける汚染水への対策徹底、トリチウム水対策の確立、最終処分までの 見通しの確立)

- 除染作業の的確な評価と実施(実績の評価と今後の計画の見直し、森林や溜池等の除染 方法の検討と実施、除染作業の実施状況の監査、工事業者の適正管理)

- 放射能汚染物質の拡散防止の徹底、安易な再利用、海への放流禁止の徹底

- 福島第一原発事故による被災者、被ばく影響の恐れのある人々への補償を行うため、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR センター)の中立性、迅速性を高める。ADR センターの和解案には全面的に従う。被災者の補償にあたっては、自主避難か否かの差別を行わない。

⑤ 原発関連施設立地自治体の安全確保

- 原子力発電所および原発関連施設の廃炉期間中の安全確保を徹底すると共に、立地自治体および周辺自治体を含めた地域を対象とする実効性ある避難計画を立案し、訓練を実施し、万が一の放射能漏れ事故に対し万全の体制を構築する。

⑥ 原発関連施設立地自治体支援、経済的自立の実現

- 放射性廃棄物を当面保管する地域については国による立地自治体支援を継続し、廃炉作業の年限をベースに地域自立支援を行う。地域の実情や特性に合わせて、地域住民の意向に沿った支援を実現する。

- 原発関連施設廃止後の地域経済の基盤確立、経済活性化、雇用の維持、地域住民主体のまちづくりを支援する。支援は、再雇用斡旋など、基本的に個人を対象とする。原発関連施設立地地域を再生可能エネルギー導入促進特区に指定し、原発関連インフラを活用した持続可能な再生可能エネルギー基地へと転換させる。

⑦ 原子力関連事業の国有化、大手電力会社の責任と役割の明確化

- 廃炉(福島第一原発含む)および放射性廃棄物の保管管理に係わる事業は国有化し、新設する「原子力廃止措置機構(仮称)」(国および各電力会社の出資)のもとで遂行する。

- 六ヶ所再処理工場の廃止措置は、「原子力廃止措置機構」が行うものとし、国および原発を保有してきた一般電気事業者等が責任を持って費用措置を行う。

- 原子力関連事業を国有化して廃炉を一元的に行うことで、国の責任による安全確保、事業の透明化、管理運営の一元化によるコスト削減、廃止措置にかかわる原子力関係技術者の育成・確保、廃炉技術・放射性廃棄物の管理および最終処分技術の効果的な開発、海外への廃炉ビジネスの展開を目指す。

- 原子力関連事業の国有化に当たっては、企業会計専門家等による第三者委員会を立ち上げ、個別原子力関連施設および資産の残存価値(廃炉費用や使用済み核燃料処分に伴う長期負債も考慮する)について評価し、適正価格により新組織に移管するものとする。また、廃炉引当金・原子力発電施設解体費・使用済燃料再処理等発電費・特定放射性廃棄物処分費など原子力関連の積立についてはすべて新組織に移管する。

- 原子力関連の行政法人・認可法人等は適宜統合し、行政のスリム化を図る。

⑧ 放射性廃棄物の最終処分

- 使用済み核燃料については再処理を行わず、全量を直接処分とする。最終処分場での処分開始までは、「原子力廃止措置機構」が乾式貯蔵により暫定保管する。

- 乾式貯蔵後、危険性が一定レベル以下になったことを前提に、最終処分を行う。乾式貯蔵期間となる 50 年間で最終処分に関する技術開発を進めるとともに、最終保管場所の候補地の選定、候補地における合意形成を実現する。最終処分地については放射性廃棄物保管交付金を継続的に支払う。

- 原発の運転・廃炉等に伴い発生した放射性廃棄物は、「原子力廃止措置機構」が処分する。

⑨ プルトニウムの保管管理、処分方法の確立

- プルトニウムについては、核燃料サイクルの放棄、核兵器転用の禁止を大前提に、当面は、再利用と核兵器転用を前提としないプルトニウムの暫定的な保有・保管管理方法確立、査察の受入等に関する国際的合意を得る。

- 既存の保有プルトニウムについては、国際協力のもとで処分方法の確立、査察の受入等の各種条件を整備する。

- 英国およびフランスで分離され、現在も同国に保管中の我が国保有プルトニウムについては、両国と協力して軍事転用を行わないことを前提とした処分方法を検討する。

4. 地球温暖化対策

地球温暖化は、すでに多くの人的・物的被害を人類にもたらして おり、将来ではなく、すぐそこにある現実の危機である。また、 パリ協定の目標(世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ て 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する) を達成させるためには、世界各国が現在の温室効果ガス排出削 減目標を引き上げる必要がある。一方、世界の温暖化対策の進展 が再生可能エネルギーの大量導入やコスト削減を実現させ、温 室効果ガス排出削減目標の引き上げは、経済的に合理的なもの となっている。すなわち、再生可能エネルギーとエネルギー効率 化(省エネ)によって、経済的にプラスとなり、原発にも頼らな い温暖化対策は十分に可能となっている。

<解説>

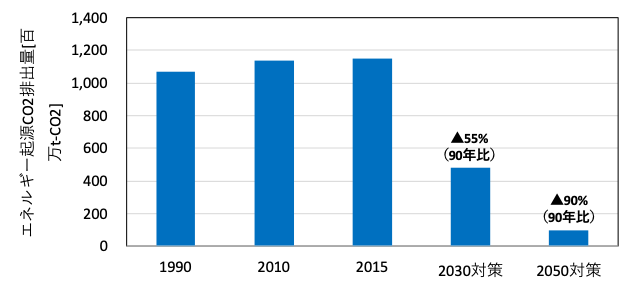

エネルギー転換戦略(上図対策シナリオ)によって、エネルギー起源 CO2 排出に関して、1990 年比で、2030 年には 55%削減、2050 年には 90%削減がそれぞれ可能となる。なお、現在の2030 年の政府目標は 1990 年比で温室効果ガス(GHG)18%削減(エネルギー起源 CO213%削 減)であり、国際社会からは不十分と批判され、政府の 2050 年目標(GHG80%削減)とも整合性がない。

具体的政策

① 温室効果ガス排出削減数値目標の引き上げ

- パリ協定で規定された 1.5℃目標達成をめざす。そのために、現在の政府の「地球温暖化対策計画」で掲げた温室効果ガス排出量を 2030 年に「2013 年比 26%削減」との目標を引き上げ、「2030 年にエネルギー起源 CO2 排出を 1990 年比 50%減、2050 年 90%削減、2050 年代に脱炭素、エネルギー起源 CO2 排出ゼロ」という目標を新たに設定する。

- 2050 年までの脱炭素社会実現に向け、開発リスクの伴う新技術依存ではなく、早期実施が可能でかつ市場獲得にもつながる技術普及を中心にした対策・政策のロードマップを策定する。

② 石炭火力発電のフェーズ・アウト

- 国内での新たな石炭火力発電所の新設計画は中止し、既存の石炭火力発電所は、2030 年までに停止し、2035 年までに廃止する。

- 既存の石炭火力発電所の早期閉鎖と省エネ・再生可能エネルギーの普及拡大との需給ギャップを埋めるため、また電力系統全体の柔軟性を高めるため、総合熱効率の高い天然ガスコジェネを優先しつつ、次善の策として高効率天然ガス火力発電の整備も認める。ただし、再エネと蓄電池の急激な普及拡大やカーボン・プライシング導入に伴う座礁資産化のリスクは事業者の自己責任を前提とする。

- バイオガス・ソーラーガス・風力ガス等の普及拡大による既存の天然ガスの代替・非炭素化を同時進行で目指す。

③ カーボン・プライシングの導入

- カーボン・プライシングは、再生可能エネルギーおよび省エネの導入を促進してエネルギー転換を進めるために最も経済効率的かつ公平な政策である。したがって、大排出事業所と火力発電所に対しては、直接排出量に基づくキャップ&トレード型の排出量取引制度を導入する。排出量取引制度参加者以外に対しては、化石燃料に現在の石油石炭税特例措置を強化する CO2 排出量比例の炭素税を課すことで対策を促す。

- 既存エネルギー諸税は基本的に下げない。またエネルギー諸税の各種減免措置は整理す る。これにより、脱炭素社会への準備を行う。

- カーボン・プライシングによる政府収入は、社会保障費低減、エネルギー・チェック *8 の給付、エネルギー転換への投資などに用いる。

④ 都道府県・市町村の目標・対策の制定支援

- 各都道府県・市町村で原則として 2050 年までに温室効果ガス排出ゼロ、再生可能エネルギー100%実現を目指す。国は温室効果ガス排出削減目標・計画策定を支援、自治体の排出実態情報、実効的な対策の知見を提供する。

⑤ 国と自治体の施設の目標設定

- 国と自治体による公共施設は 2035 年に向け省エネトップランナー、再生可能エネルギー100%を目指す。

- 2025 年以降に新築されるすべての公共施設について、ゼロ・エネルギー化を義務づける。また、2035 年までに、供用するすべての公共施設について、最低でもゼロ・エネルギー化し、エネルギー・プラス建築をめざす。

⑥ 対策の基本および水素の限定的利用

- 環境負荷が大きく他分野に悪影響を及ぼす対策は原則として行わない。この観点で原子力、CCS(CO2 固定貯留)、気候工学は利用しない。CCU(CO2 利用)は、化石燃料大量消費の継続を前提にした利用は想定しない。

- 対策は、基本的に今実用化されているもの、近い将来に実用化が想定されるものに限定 する。新技術依存は開発リスクなど不確実性が大きい。

- 将来的には、太陽光発電や風力発電からの水素製造で、熱利用や運輸燃料の脱炭素に貢 献する。再生可能エネルギー以外の水素利用は行わない。

⑦ 脱フロン対策

- 代替フロン 4 ガス *9を使う温室効果ガスを基本的に全廃するため、代替品があるものについて脱フロン規制を導入し自然物質に転換、当面代替品のないものは完全クローズドシステムに転換、漏洩規制を導入する。

- フロン類に地球温暖化係数に比例した炭素税を課し脱フロンを推進する。

5. 電力システム改革

日本では、電力システム改革が欧米に約 20 年遅れて始まった。福島第一原発事故によって改革のスピードが若干速まったもの の、未だに再エネ導入を阻むような障害が多く残っている。逆に、その障害は減るどころか、増えようとしている。具体的にまず挙 げられるのが、「再生可能エネルギーに対しての無制限無補償の 出力抑制」であり、再生可能エネルギーで発電された電気の供給 を送配電側が受け入れを拒否できる制度である。また、送電網構 築において新規発電者がかかえる経済的負担の軽減(一般負担 として託送料により送電網利用者で負担する方式への転換)も 実現されていない。さらに、現在、容量市場、ベースロード電源 市場など、原発や化石燃料発電への実質的な補助金制度が導入 されようとしている。これは、第 5 次エネルギー基本計画などでうたわれている「再生可能エネルギーの主力電源化」「原発依 存度低減」「脱炭素」などと矛盾する。

(エネルギー転換戦略によるエネルギー・原子力・環境行政再編の全体イメージについては本稿資料編の図を参照のこと)

具体的政策

① 送電部門の所有権分離と送電会社(TSO)・地域配電会社(DSO)の設立

- 電力系統設備の計画的な整備、効率的な全国一体の運用と再生可能エネルギーの大量導入を実現するため、既存の一般電力会社から送電部門の所有権分離を行い送電会社(TSO)として独立させる。

- 地域内配電網は、独立の地域配電会社(DSO)として独立させ、地域が主体となる政策を実施する。

- 再生可能エネルギーの大量導入や相互流通を前提とする次世代の電力流通網として、地域間連系線や再生可能エネルギー資源の豊富な地域への送電網整備、需給調整に参加できる分散型蓄電システムなどを新たな社会インフラ構築として進める。

② 電力・ガス取引監視等委員会の改革・改組

- 電力・ガス取引監視等委員会は、エネルギーにおける市場監視・規制を担う、「エネルギー規制委員会」として経済産業省から独立させる。「エネルギー規制委員会」は根拠法をもち内閣からも独立した人事院のような常設の委員会とし、常勤の専門家スタッフを有する独立・中立の専門家組織とする。

- 電力広域的運営推進機関は経済産業省から切り離し、「エネルギー規制委員会」が管理監督を行う。

③ 電力市場の全面的な見直し・整備

- 現政権のもとでの電力システム改革に伴って導入されようとしている容量市場、ベースロード電源市場などは、省エネおよび再生可能エネルギーへのシフトを減速させる可能性があるため、導入見直しを含めて制度設計を慎重に検討する。

- 既存の卸電力取引市場(スポット市場、先渡市場)の活性化を図る。また、電力先物市場や需給調整市場等を整備する。

④ 「非化石」という用語の排除

- 本戦略は、原発ゼロが前提であり、原発を包み隠す「隠語」である「非化石」という用語は政策から排し、再生可能エネルギーを意味する「グリーン価値」とする。

⑤ 「グリーン価値」の再定義および新たな取り扱い

- 「グリーン価値」(CO2 削減価値を含む)を FIT 賦課金から外し、再生可能エネルギー発電者から電力供給者へと移転・保有・取引できる追跡可能な価値として再設計し、それを取引できるグリーン電力証書市場を創設する。

- 旧一般電気事業者等が保有する水力発電のグリーン価値については、総括原価方式のもとで設置・維持されてきた経緯に鑑み、国庫に帰属することとする。

6. 政策決定システム改革

原発ゼロ・エネルギー転換戦略による経済成長と脱温暖化の同 時達成は、技術的、経済的には可能である。しかし、それが実現 出来ないのは、利己的かつ短期的な視点に基づいた一部の産業 界の利害や既得権益という大きな壁が立ちはだかっているから である。すなわち、日本のエネルギー政策における最大の課題は、一部の産業界の政治的影響力が極めて強いことであると言える。そして、そのような状況で、政府と一部の産業界にとって都合の 良い前提やパラメーターを用いて発電コストや経済影響が計算 され、その結果が国民に一方的に伝えられ、民意が十分に汲み取 られることなく政策や予算が決定されてきた。このような政策 決定プロセス自体を構造的に変革しない限り、日本が原発ゼロ・エネルギー転換による経済成長と脱温暖化を同時に達成するの は不可能である。

(エネルギー転換戦略によるエネルギー・原子力・環境行政再編の全体イメージについては本稿資料編の図を参照のこと)

<解説>

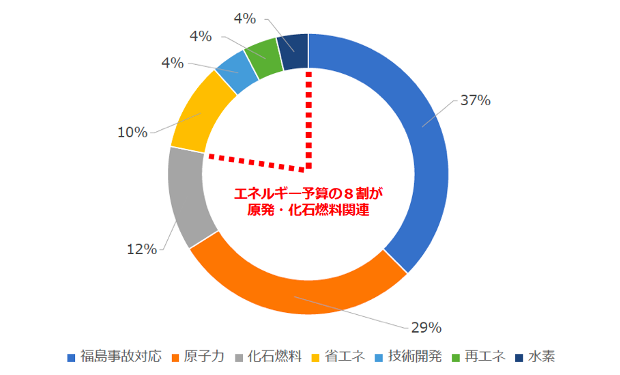

田中(2019)によると、1)現在のエネルギー関連予算の約 8 割が、福島事故対応を含む原子力・化石燃料関係、2)分散型エネルギー予算の 6 割が、技術開発・実証実験等、3)省エネ・再エネの普及に充てられている予算は、エネルギー関連予算の 7%程度、4)福島事故対応を除くと、省庁別エネルギー予算のうち、7 割を経産省、経産省・文科省・規制庁が 9 割を占めている、というのが日本のエネルギー関連の政府予算の現状である。これらは、過去においても同様の傾向であったと考えられ、政府予算において原発・化石燃料依存が長く続いていることがわかる。

出典:田中信一郎(2019)「原発ゼロ」と「再エネ主力電源化」~その予算と戦略は?~」第76 回 国 会 エ ネ ル ギ ー 調 査 会 ( 準 備 会 ) 発 表 資 料 、 2019 年 2 月 28 日 .

具体的政策

① 資源エネルギー庁の解体とエネルギー行政の抜本改革

- 内閣府の重要政策会議として「環境エネルギー戦略会議」を設置し、エネルギー政策の司令塔として、基本方針の企画・各省での政策実施の監督等を行う。

- 資源エネルギー庁は、エネルギー行政部門を環境省に移管し、資源行政部門を経済産業省本省に戻し、廃止する。環境省は、廃棄物部門を経済産業省の資源行政部門と統合して移管し、エネルギー・気候変動・生物多様性を所管する「環境エネルギー省」に改組する。

- 経済産業省は、資源エネルギー庁の資源行政部門と環境省の廃棄物行政部門を含む循環経済の促進等も任務とするよう改組する。

- 原子力規制委員会は、環境省から内閣府に移管する。人事院と同様に、内閣の統轄から外し、「内閣の管轄の下」に置くことで政治的・経済的な圧力を受けない組織構造と し、規制の独立性・中立性を担保する。原子力廃止措置機構は、原子力規制委員会に置く。

- 規制と推進の分離の考え方に基づき、環境省の環境規制部門と経済産業省の電力・エネルギー規制部門を「環境規制委員会」「エネルギー規制委員会」として独立させる。

- 原子力発電環境整備機構や原子力環境整備・資金管理センター、使用済燃料再処理機構は、原子力廃止措置機構に統合する。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の原子力関係の諸団体は適宜、廃止・統合・改組する。

② エネルギー関連予算の組み替え

- 現在のエネルギー関連政府予算の約 8 割は、原発と化石燃料分野に振り当てられている *10。また、研究開発予算も原子力関連が圧倒的に多い *11。このような状況を抜本的に改める。具体的には、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、一般会計のエネルギー関連経費等において計上されていた原子力関連の予算を、廃炉および放射性廃棄物に関する事業(協力自 治体支援を含む)、再生可能エネルギーや省エネを普及するための事業などに割り当てる。省庁の縦割り予算を排除し、効果的かつ効率的な予算執行を実現する。また、予算を組み替え生じた財源によって、既存技術の普及も図りつつ、次世代のエネルギー関連技術の開発と普及に取り組む。

- エネルギー特別会計は、廃止も含めて検討する。

③ ボトムアップの政策決定プロセスの確立

- 環境エネルギー戦略会議は、関係閣僚と民間議員(専門家)で構成し、持続可能な社会づくりや SDGs を含め、地球温暖化対策計画やエネルギー基本計画の審議策定、重要な気候変動政策やエネルギー政策の方針策定、各省のエネルギー政策の実施状況の監督等を行う。議員は、企業などとの利益相反がないことを事前に明らかにする。

- 環境エネルギー戦略会議は、原則公開とする。計画の策定や重要政策の決定等に際しては、公聴会を多用して、関係団体や NGO、市民から公開の場で広く意見を聞く。事務局の幹部は、任期付で官民から公募して任命する。事務局の作成資料は、すべて公文書として長期保管し、情報公開制度の対象とする。

- 環境エネルギー戦略会議に、専門家や弁護士、NGO で構成するオープン・ガバナンス委員会を設け、公聴会、パブリックコメント、熟議等での意見の反映状況をチェックするとともに、エネルギー政策等の決定プロセスについて監督・助言する。

- オーフス条約(環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約)を批准し、環境政策及びエネルギー政策に関する情報公開や市民参加、司法アクセスに関する規定を整備する。

④ 利益相反の排除

- 審議会や委員会の委員やモデル計算に関わる研究機関は、エネルギー多消費産業などとの利益相反がないことが前提する。また、委員や研究機関が利益相反企業からの寄付金などを受けている場合は、その内容や具体的な金額を公表させる。委員の公募制も検討する。

⑤ 民間に委託して熟議の定期的開催

- 福島第一原発事故のように大きなイベントがあった場合だけでなく、定期的かつ継続的に気候変動問題やエネルギー・ミックスに関する熟議を実施する。また、一方的な説明ではなく、米国でのパブリック・ミーティングのように解決策を見据えた議論の場を設ける。

⑥ パブコメの意見を採用する制度の構築

- 現在の制度は、パブコメの意見を採用する具体的な仕組みがない。したがって、前出のオープン・ガバナンス委員会などで一定の基準を策定し、それに基づいてパブコメの意見を政策の策定に結びつけるような制度を構築する。

⑦ 戦後の環境エネルギー政策の検証

- 環境エネルギー戦略会議に、専門家で構成する環境エネルギー政策検証委員会を設け、戦後のエネルギー政策や公害対策、環境政策について、データと事実を踏まえて総合的に検証する。

- 検証によって得られた教訓により、法令を整備し、組織を改正し、政策を変更し、施策を改善する。また、検証成果については、国内外に広く普及し、自治体の政策や企業・市民の取組みに活かせるようにする。

7. エネルギー分野での世界貢献

2011 年の東京電力福島第一原発事故は、あわや国が喪失するという世界史に残る大惨事であった。その影響は計り知れず、日本の未来に重い足かせとなっている。したがって、人災かつ文明災であるこの大惨事を招いた旧来の原子力・環境・エネルギーに関わる政治経済・産業社会システムの問題点を具体的に明らかにし、それを世界に伝え、さらには自らが、そのシステムを改革することが日本の国際的な責任でもある。その責任を果たし、ゼロ原発・エネルギー転換を実現することによって、日本は資源やエネルギーの獲得という近代からの呪縛から解き放され、世界の原発ゼロや非核化に貢献することができ、真の自主的な平和外交が展開できるようになる。

具体的政策

① 再生可能エネルギーと省エネの普及による世界の SDGs の実現

- 再生可能エネルギーと省エネの普及を通して、エネルギーをめぐる紛争や貧困、格差、気候変動といった課題の解決に日本として積極的に貢献する。世界で共有された SDGs の実現を目指す。再生可能エネルギーと省エネを核とした社会インフラの整備を ODA などの国際支援メニューとし、資金と技術(含む人材育成)をパッケージで提供、支援国・支援地域の自立的内発的発展を促す。

② 原発事故の検証および廃炉ビジネスの世界展開

- 世界が原発の廃炉時代を迎えるにあたって、福島第一原発事故の検証を徹底的に行い、その経験知と日本の廃炉技術の提供を持って世界の原発ゼロの進展に貢献する。すなわち、事故の経験や廃炉技術等をパッケージ化して、既存原発の安全対策、廃炉事業の輸出を目指す。発展途上国向けには、再生可能エネルギーと省エネを核とした新しい社会インフラシステムを提案し、日本の新たな輸出産業の創造を目指す。

③ 世界の核兵器の廃絶、原発ゼロのプログラム

- 憲法の平和主義の理念実現に向けて、50 年後の世界の核廃絶を目標に掲げ具体的なプログラムを実行する。国家に属さないテロリスト集団による脅威の拡大など、従来の核抑止論が成り立たない世界情勢(使わないことが前提の核兵器から使われる可能性のある核兵器への変化、テロの標的となる原子力施設のリスク等)を踏まえ、改めて核兵器の廃絶、原発ゼロの必要性を世界に訴える。

④ 日米原子力協定の改定

- 日米原子力協定については、原子力事業からの撤退、使用済み核燃料の再処理中止、保有プルトニウムの処分を明確に表明した内容での改定を目指し、世界の核不拡散に貢献する。合わせて、廃炉および放射性廃棄物の管理処分に関する技術協力、共同実施体制構築に向けて協 議する。

脚注

*3

追加コスト(燃料費など)の安い順に送電網に受入する仕組み。大半の再生可能エネルギー電力は原子力・火力に優先する。日本特有の、原子力を太陽光・風力より優先するルールは廃止する。

*4

複数の小規模発電所や、電力の需要抑制システムを一つの発電所のように統合して制御を行うシステム。

*5

横浜市が実施している「事業者向け初期投資 0 円太陽光発電設置モデル事業」などが参考になる。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/ondan/2017/20180305-043-27110.html

*6

型落ちの古いエアコンや型式的に浪費型な電気温水器など。

*7

機器省エネラベルのような多段階評価を建物断熱性能に実施する。

*8

低所得者のガソリン購入などへの補助金供与などであり、カーボン・プライシングの逆進性を緩和することを目的とする。

*9

HFCs、PFCs、SF6、NF3 の 4 種の温室効果ガス。

*10

田中信一郎(2019)「原発ゼロ」と「再エネ主力電源化」~その予算と戦略は?~」第 76 回国会エネル ギ ー 調 査 会 ( 準 備 会 ) 発 表 資 料 、 2019 年 2 月 28 日 .

*11

IEA ENERGY TECHNOLOGY RD&D BUDGETS 2018 を参照。